Gerade noch stabil

Hat unser Sonnensystem einen Zwilling?

Sieben Planeten gehören zu dem System Kepler-90 – nur einer weniger als in unserem eigenen Sonnensystem. Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wollen verstehen, wie die bunte Planetenschar entstanden ist.

Mehr als tausend Planeten außerhalb unseres Sonnensystems haben Astrophysiker in den letzten Jahren entdeckt. Die sieben Geschwister des Systems Kepler-90 sind dennoch etwas Besonderes. „Wir kennen sonst kein System mit so vielen Planeten“, sagt Juan Cabrera vom Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof.

Struktur unserem Sonnensystem gleich

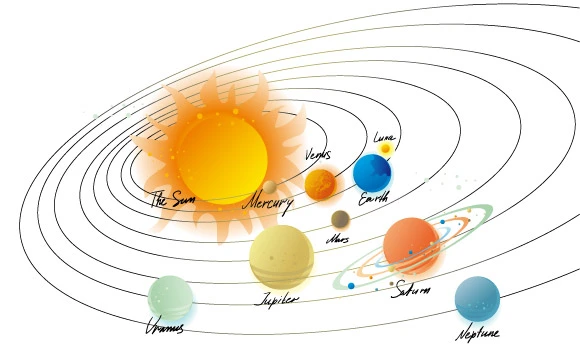

Kepler-90 weist noch eine weitere Besonderheit auf: Wie in unserem Sonnensystem sind die Planeten nach Größe geordnet. Zwei kleinere, vermutlich aus Gestein bestehende Planeten ungefähr von Erdgröße kreisen innen, es folgen drei Planeten mit dreifachem Erddurchmesser, sogenannte Supererden, anschließend kommen noch zwei riesige Gasplaneten, vergleichbar mit Saturn und Jupiter. „Erstmals haben wir ein System, dessen Struktur unserem Sonnensystem gleicht“, sagt Cabrera, der die Entdeckung zusammen mit Kollegen in der Zeitschrift Astrophysical Journal eingereicht hat.

Alle Planeten liegen innerhalb der Erdbahn

Die Forscher durchforsteten Daten des inzwischen defekten Weltraumteleskops Kepler mit einem eigenen Computeralgorithmus und stießen beim System Kepler-90 auf die Signale der vier kleineren Planeten, die bis dahin unbekannt waren. Kepler-90 ist allerdings keine exakte Kopie unseres eigenen Sonnensystems. Denn die Bahnen um den 2.500 Lichtjahre entfernten, sonnenähnlichen Stern liegen viel dichter beisammen als die in unserem Sonnensystem. Die Umlaufbahn des äußersten Planeten ist nur etwa so groß wie die Erdbahn. „Alle sieben Planeten liegen also innerhalb der Erdbahn. In unserem Sonnensystem sind es nur drei“, betont Cabrera.

Die große Frage, die ihn und seine Kollegen nun beschäftigt: Wie kann dieses kompakte System stabil sein? Riesenplaneten wie Jupiter stören die Bahnen benachbarter kleinerer Himmelskörper durch ihre Schwerkraft massiv. In der Nähe eines solchen Kolosses kann ein weiterer Planet normalerweise nicht lange überleben. „Dieses System sollte eigentlich nicht existieren“, sagt Cabrera. Die Beobachtungen zeigen, dass sich die Planeten gegenseitig tatsächlich stark beeinflussen. Der größte Planet verspätete sich bei einem von sieben beobachteten Umläufen um fast 26 Stunden – ein Phänomen, das in anderen fremden Planetensystemen in diesem Ausmaß noch nicht beobachtet wurde. Die genaue Ursache für diese Unregelmäßigkeit ist noch unklar.

Eine Idee, wie das Gleichgewicht gewahrt bleiben kann, haben die Forscher aber: Die Planeten stabilisieren sich offenbar gegenseitig. Die Umlaufzeiten der fünf inneren Planeten bilden in etwa ganzzahlige Vielfache. Solche sogenannten Resonanzen gibt es auch in unserem Sonnensystem, etwa bei den Jupitermonden Io, Europa und Ganymed oder zwischen Neptun und dem Zwergplaneten Pluto. „Durch diese Konstellation treffen sich Neptun und Pluto nie, obwohl sich ihre Bahnen sehr nahe kommen“, erläutert Heike Rauer, Leiterin der Abteilung „Extrasolare Planeten“ am DLR. Ähnlich könnte es auch bei Kepler-90 sein. „Das System befindet Sich allerdings an der Grenze der Stabilität, soweit wir das sagen können“, sagt Professorin Rauer.

Mission PLATO

Bislang konnten die Forscher nur den Durchmesser, aber nicht die Masse der sieben Planeten bestimmen. Dafür müssten sie mit irdischen Teleskopen schwache Zitterbewegungen des Sterns messen, die durch die Anziehung der Planeten verursacht werden. Das Problem: Der Stern Kepler-90 leuchtet dafür zu schwach. „Die Kepler-Mission hat zwar viele Planetenkandidaten gefunden, aber häufig sind die nötigen Folgebeobachtungen nicht in ausreichender Qualität machbar“, bedauert Rauer. Nur wenn Masse und Durchmesser eines Planeten bekannt sind, lässt sich die Dichte ausrechnen – und damit die Frage klären, ob er überwiegend aus Eis, Gestein oder Gas besteht.

Rauer, Cabrera und ihre Kollegen hoffen daher, dass die Europäische Weltraumagentur ESA 2014 die vom DLR geplante Mission PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) auswählt. „Mit diesem Teleskop können wir endlich Planeten in der bewohnbaren Zone eines Sterns finden und genau charakterisieren“, sagt Heike Rauer. Die Planetenforscherin will nicht nur Masse, Größe und Alter der fernen Welten untersuchen, sondern später auch ihre Atmosphäre erkunden.

Von Ute Kehse für Adlershof Journal