Polykristalline Kesterit-Dünnschichten bei niedrigerer Temperatur erzeugt

Neues Verfahren für Dünnschichtsolarzellen und photoelektrische Bauelemente

Forscherteams aus dem HZB und der University of Limerick, Irland, haben einen neuen Weg gefunden, um polykristalline Kesterit-Dünnschichten bei niedrigerer Temperatur herzustellen: Sie erzeugten zunächst einen Teppich aus geordneten Nanostäbchen mit Wurtzitstruktur. Diese Stäbchen besitzen chemisch die gleiche Zusammensetzung wie Kesterit, nur ihre Kristallstruktur ist unterschiedlich, wandelt sich aber bei Erwärmung in eine stabile Kesterit-Struktur um.

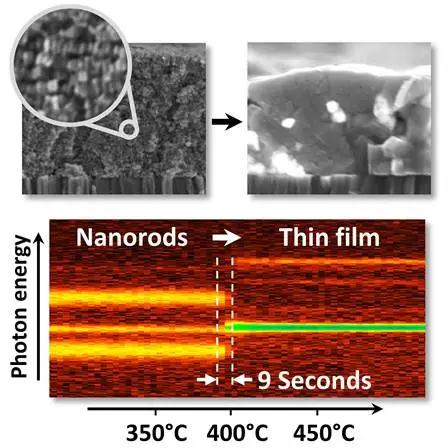

An der EDDI-Beamline von BESSY II konnten die Wissenschaftler diesen Prozess in Echtzeit beobachten: Binnen weniger Sekunden bildeten sich aus den Wurtzit-Stäbchen Kesterit-Kristallite. Entscheidend war dabei nicht die Höhe der Temperatur, sondern die Heizrate: Je rascher die Wurtzit-Stäbchen erhitzt wurden, desto größer wurden die Kristallite. So gelang es Kesterit-Schichten aus fast mikrometergroßen Kristalliten zu erzeugen, welche in Dünnschicht-Solarzellen zum Einsatz kommen könnten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nun in der Zeitschrift "Nature Communications" erschienen.

Kornbildung beim Wachstum von Kesterit-Solarzellenschichten in Echtzeit beobachtet

Als Ausgangsmaterial für die Bildung der Kesterit-Schicht dient ein „Teppich aus Nanostäbchen“: Die Chemiker um Ajay Singh und Kevin Ryan an der Universität Limerick haben mit Hilfe lösungsbasierter chemischer Verfahren hochgeordnete Schichten aus Wurtzit-Nanostäbchen hergestellt, welche exakt die gleiche Zusammensetzung wie Cu2ZnSnS4-Kesterit besitzen. HZB-Physiker um Roland Mainz und Thomas Unold konnten nun mit Hilfe von Echtzeit-Röntgenbeugung an der EDDI-Beamline am BESSY II beobachten, wie sich durch einen Phasenübergang aus der metastabilen Wurtzitphase in die stabile Kesteritphase die makroskopisch angeordneten Nanostäbchen in Kesterit-Dünnschichten mit nahezu mikrometer-großen Kristalliten umwandeln.

„Das Besondere ist, dass die Bildung der gesamten Kesterit-Schicht sehr schnell abläuft und gleichzeitig ein schnelles Kornwachstum ausgelöst wird“, sagt Mainz. Und je schneller die Proben hochgeheizt werden, desto größer werden die Kristallite. Mainz sagt: „Bei einer niedrigen Heizrate beginnt die Umwandlung von Wurtzit in Kesterit schon bei einer tieferen Temperatur, bei der sich viele kleine Kristallite bilden - statt weniger großer. Hierbei bilden sich auch vermehrt Defekte aus. Beim schnellen Heizen ist dafür keine Zeit, die Umwandlung findet erst bei einer höheren Temperatur statt, bei der sich direkt eine defektärmere Struktur ausbildet.“

Der Vergleich der Phasenumwandlung bei langsamer und bei schneller Heizrate zeigt, dass nicht nur das Kornwachstum durch die Phasenumwandlung ausgelöst wird, sondern andersherum auch das Kornwachstum die Phasenumwandlung beschleunigt. Die HZB-Physiker haben ein Modell entwickelt, das diese Beobachtung erklären kann, und anhand von Modellrechnung die Übereinstimmung mit den gemessenen Daten überprüft.

Neuer Syntheseweg für dünne Halbleiterschichten mit kontrollierter Morphologie

Die Arbeit zeigt einen neuen Weg, um dünne mikrokristalline Schichten aus Halbleiter-Nanostrukturen ohne aufwändige Vakuumtechnik zu herzustellen. Kesterit-Halbleiter gelten als vielversprechende Alternative für die Chalkopyrit-Solarzellen (Cu(In,Ga)Se2), mit denen bereits Laborwirkungsgrade über 20% demonstriert werden konnten. Kesterite besitzen ähnliche physikalische Eigenschaften wie Chalkopyrit-Halbleiter, kommen jedoch ohne die vergleichsweise weniger verfügbaren Elemente Indium und Gallium aus. Das neue Verfahren könnte auch für die Herstellung von mikro- und nanostrukturierten photoelektrischen Bauelementen, sowie für Halbleiterschichten aus anderen Materialien interessant sein, meint Mainz. „Wir bleiben aber an den Kesteriten dran, denn die sind im Moment wirklich ein spannendes Thema.

Weitere Informationen:

Dr. Roland Mainz

Institut Technologie

Tel.: +49 (0)30-8062-42737

roland.mainz(at)helmholtz-berlin.de

Dr. Thomas Unold

Institut Technologie

Tel.: +49 (0)30-8062-42048

unold(at)helmholtz-berlin.de

Pressestelle

Dr. Antonia Rötger

Tel.: +49 (0)30-8062-43733

Fax: +49 (0)30-8062-42998

antonia.roetger(at)helmholtz-berlin.de