Forschungsteam erreicht höhere Stabilität von Iridium-Katalysatoren

Anoden aus Iridium zur Erzeugung von grünem Wasserstoff können mit Titanoxiden haltbarer gemacht werden

Anoden für die elektrolytische Aufspaltung von Wasser bestehen meist aus Iridium-basierten Materialien. Um die Stabilität des Iridium-Katalysators zu erhöhen, hat nun ein Team am HZB mit einer Gruppe des HI-ERN eine Probe hergestellt, in der die Konzentration von Iridium und Titanoxiden systematisch variiert. Analysen der einzelnen Probensegmente an BESSY II im EMIL-Labor zeigten, dass sich die Stabilität des Iridium-Katalysators signifikant steigern lässt.

Iridium als Katalysator für grünen Wasserstoff

Eine Option, um Energie aus Sonne oder Wind zu speichern, ist die Produktion von „grünem“ Wasserstoff durch Elektrolyse. Wasserstoff speichert Energie in chemischer Form und setzt sie bei Verbrennung wieder frei, wobei keine Abgase entstehen, sondern nur Wasser. Heute wird Iridium als „State-of-the Art“-Katalysator genutzt. Allerdings löst sich Iridium im sauren Milieu der Elektrolysezelle zunehmend auf, so dass die katalytische Wirkung schnell nachlässt.

„Wir wollten untersuchen, ob sich die Stabilität des Katalysators durch Beimischung unterschiedlicher Anteile von Titanoxid verbessert“, sagt Prof. Dr. Marcus Bär (HZB). Titanoxid ist katalytisch zwar nicht aktiv, aber stabil. „Wir hatten Hinweise darauf, dass die Titanoxid-Präsenz sich positiv auf die Stabilität auswirkt, ohne die katalytische Wirkung des Iridiums zu beeinflussen. Wir wollten aber auch herausfinden, ob es da ein ideales Mischungsverhältnis gibt.“

Eine Probe als Materialbibliothek

Die Probe wurde am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI-ERN) im Team von Prof. Dr. Olga Kasian durch Aufsputtern von Titan und Iridium mit lokal variierender Zusammensetzung hergestellt. Es handelt sich um eine so genannte Dünnfilm-Materialbibliothek, auf der die Iridium-Anteile von 20 % bis 70 % variieren.

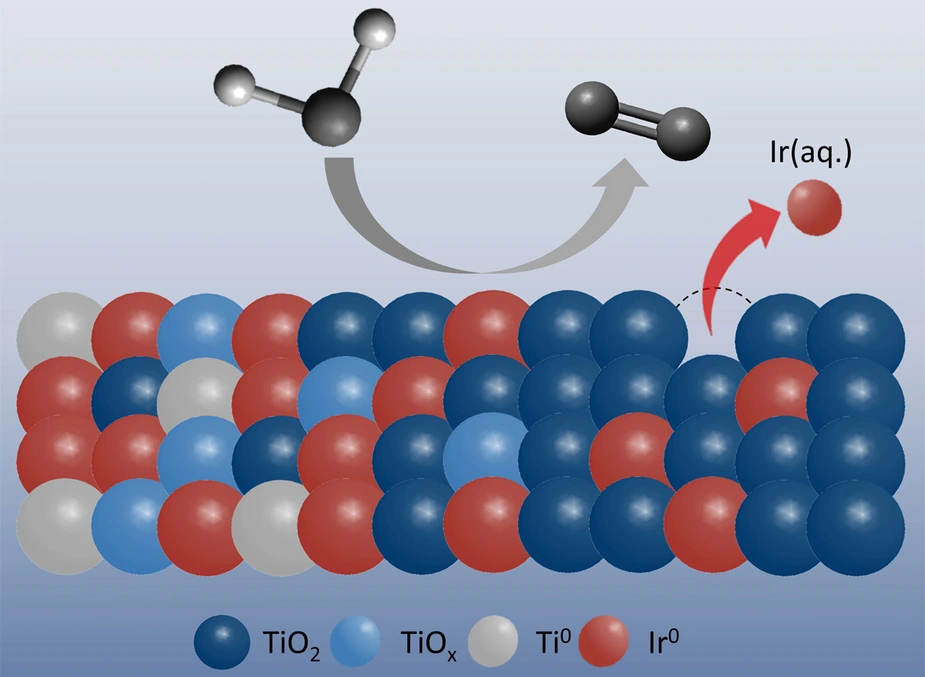

An BESSY II analysierte das Team mit röntgenspektroskopischen Methoden, wie sich die chemische Struktur in Abhängigkeit vom Iridium-Gehalt der gemischten Iridium-Titanoxidproben änderte. Dabei spielten mehrere Effekte eine Rolle: So verbesserte die Gegenwart von Titan-Suboxiden (wie TiO und TiOx) die Leitfähigkeit des Materials. Spannend war auch der Befund, dass sich ein Teil der Titanoxide schneller im wässrigen Elektrolyten löste als Iridium, wodurch Mikroporen an der Oberfläche entstanden. Dadurch kamen mehr Iridium-Atome aus unteren Lagen in Kontakt mit dem Elektrolyten, was die Sauerstoffentwicklungsreaktion beschleunigte. Der Haupteffekt war jedoch, dass die Anwesenheit von Titanoxiden (TiO2, sowie TiO und TiOx) tatsächlich die Auflösung von Iridium deutlich reduzierte. „Bei der Probe mit 30 % Titanzusatz im Vergleich zu einem reinen Iridium-Elektrodenmaterial konnten wir eine um etwa 70 % geringere Iridium-Auflösung sehen“, sagt Marianne van der Merwe, die die Messungen im Rahmen ihrer Promotion bei Marcus Bär durchgeführt hatte.

Praxisrelevanz hoch

Doch wie relevant sind solche Ergebnisse aus der Laborforschung für die Industrie? „Wenn es etablierte Technologien gibt, ist es zunächst immer schwer, etwas zu ändern“, sagt Marcus Bär. „Aber wir zeigen hier, wie sich mit überschaubarem Aufwand die Stabilität der Anoden erhöhen lässt.“

Originalpublikation

ACS Catalysis (2023): The Chemical and Electronic Properties of Stability-Enhanced, Mixed Ir-TiOx OER Catalysts

Marianne van der Merwe, Raul Garcia-Diez, Leopold Lahn, R. Enggar Wibowo, Johannes Frisch, Mihaela Gorgoi, Wanli Yang, Shigenori Ueda, Regan G. Wilks, Olga Kasian, and Marcus Bär

https://doi.org/10.1021/acscatal.3c02948

Kontakt

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

Prof. Dr. Marcus Bär

Abteilung Grenzflächendesign

+49 (0)30 8062-15641

marcus.baer(at)helmholtz-berlin.de

Dr. Antonia Rötger

Pressekontakt

+49 (0)30 8062-43733

antonia.roetger(at)helmholtz-berlin.de

Pressemitteilung HZB vom 13.12.2023