Grüner Wasserstoff mit direkter Meerwasser-Elektrolyse

Internationales Expertenteam vergleicht verschiedene Ansätze und warnt vor einem Hype

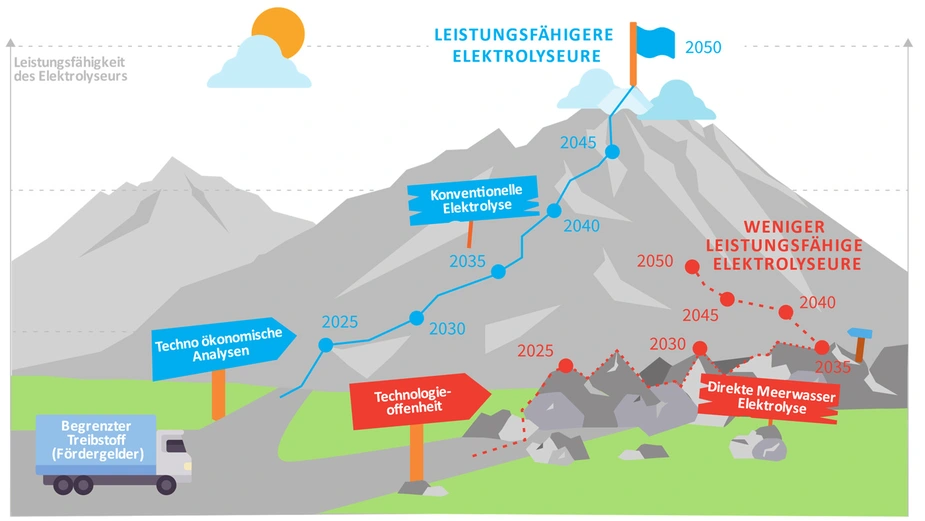

Der Plan klingt bestechend: Neuartige Elektrolyseure sollen aus ungereinigtem Meerwasser mit Strom aus Sonne oder Wind direkt Wasserstoff erzeugen. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass solche DSE-Elektrolyseure (DSE = Direct Seawater Electrolyzers) noch Jahre anspruchsvoller Forschung erfordern. Dabei sind neuartige Elektrolyseure gar nicht nötig, um Meerwasser für die Produktion von Wasserstoff zu verwenden – eine Entsalzung reicht aus, um Meerwasser für konventionelle Elektrolyseure aufzubereiten. In einem Kommentar im Fachjournal Joule vergleichen internationale Expert*innen Kosten und Nutzen der unterschiedlichen Ansätze und kommen zu einer klaren Empfehlung.

Süßwasser ist eine begrenzte Ressource, mehr als 96 % des Wassers auf der Erde stammt aus den Ozeanen. Wenn sich das reichlich verfügbare Meerwasser direkt in einen neu zu entwickelnden Elektrolyseur einspeisen ließe, um mit Strom aus Sonne und Wind Wasserstoff zu produzieren, klingt das sehr überzeugend. Insgesamt fließen hunderte Millionen an Forschungsgeldern in diese Idee und allein in 2023 sind über 500 Publikationen (diese Zahl steigt exponentiell) zu diesem Thema erschienen.

Neuentwicklung unnötig

Doch die angeführte Argumentation fällt in sich zusammen, sobald man Aufwand und Nutzen näher betrachtet, zeigt eine technisch-ökonomische Analyse. „Es gibt keinen überzeugenden Grund, um diese Technologie neu zu entwickeln, weil es bereits effiziente Lösungen gibt, mit denen sich Meerwasser für die Produktion von Wasserstoff nutzen lässt“, sagt Dr. Jan Niklas Hausmann, Elektrolyse-Forscher am HZB und Erstautor des Joule-Kommentars. An dem Kommentar haben internationale Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen aus renommierten Forschungseinrichtungen wie der Yale-University, Universitäten in Kanada, Deutschland sowie dem HZB mitgearbeitet.

Bewährte Verfahren funktionieren

So ist es schon heute möglich, Meerwasser für die Produktion von Wasserstoff zu nutzen. Denn mit bewährten Verfahren wie der Umkehrosmose lässt sich Meerwasser für „normale“, kommerziell erhältliche Elektrolyseure aufbereiten. Meerwasser zu reinigen benötigt aus thermodynamischer Sicht nur 0,03% der Energie, die für dessen Elektrolyse aufgewendet werden muss. Das zeigt sich auch in den aktuellen Kosten: Die Reinigung des Meerwassers für die Herstellung eines Kilogrammes Wasserstoff kostet weniger als zwei Cent. Ein Kilogramm Wasserstoff kostet jedoch 13,85 Euro an deutschen Tankstellen.

Auf das richtige Pferd setzen

Die Entwicklung von neuartigen Elektrolyseuren, die in Meerwasser stabil arbeiten können, würde nur diese kostengünstige Aufbereitung einsparen. Im Gegensatz dazu ist die Entwicklung von neuartigen DSE-Elektrolyseuren überaus anspruchsvoll und es ist höchst fragwürdig, ob sie jemals die Effizienz und Langzeitstabilität von heutigen Elektrolyseuren erreichen können. Fachleute sehen hier große Herausforderungen: Meerwasser enthält die unterschiedlichsten organischen und anorganischen Substanzen, die Korrosion und Fäulnisprozesse auslösen und alle Teile des Elektrolyseurs in Mitleidenschaft ziehen können. Das wirft viele schwierige Fragen auf, deren Beantwortung im Moment gern als Lösung für die Wasserstoffproduktion beworben wird. Ein Versprechen, das nicht haltbar ist, und viele Steuergelder verschlingen könnte, warnen die Forschenden.

„Wir können das mit der direkten Nutzung von Rohöl vergleichen“, erklärt Jan Niklas Hausmann: „Es ist vermutlich möglich, Autos zu entwickeln, die mit Rohöl betankt werden können, sie werden aber nie die Zuverlässigkeit und Effizienz Benzinern haben. Somit wurde sie nie kommerzialisiert. Und das, obwohl die Kosten für die Reinigung von Rohöl (Raffinerie) bis zu 16 % des Endpreises des Kraftstoffs betragen, also dramatisch höher sind als die relativen Kosten für die Aufbereitung von Meerwasser in der Elektrolyse (<1%).“

Elektrolyseforschung soll Beitrag zur Dekarbonisierung leisten

„Akademische Forschung muss nicht unbedingt zu unmittelbaren Lösungen in der Praxis führen. Wenn jedoch DSE als Sofortlösung präsentiert und besonders gepusht wird, bindet es Ressourcen und Kapazitäten, die für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien zur Dekarbonisierung anderswo fehlen werden“, erklärt Dr. Prashanth Menezes, Experte für Katalyseforschung am HZB.

„Wenn wir bis 2050 einen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null erreichen wollen, müssen die Finanzierungsmittel auf Entwicklungen ausgerichtet werden, die rasch dazu beitragen können, auch im Bereich der Elektrolyseforschung“, sagt Menezes.

Kernpunkte der technisch-ökonomischen Analyse:

- Kommerziell bereits erhältliche Wasseraufbereitung wie Umkehrosmose bereitet Meerwasser so auf, dass es für „normale“ Elektrolyseure geeignet ist. Die relativen Kosten dafür sind sehr gering.

- Direkte Meerwasserelektrolyse bringt für die zu entwickelnden Elektrolyseure große Herausforderungen:

- Biofaulprozesse

- Korrosion

- kurze Lebensdauer und geringere Flexibilität der Elektrolyseure

Fazit: Die enormen Gelder, die für die Entwicklung nötig sind, sind besser investiert, wenn man stattdessen Elektrolyseure weiterentwickelt, die mit hochreinem Wasser arbeiten. Denn der Wasserreinigungsprozess verursacht kaum Kosten.

Hintergrund-Beitrag: DSE - a solution looking for a problem?

Hinweis: Am Kommentar haben Experten aus unterschiedlichen Disziplinen mitgeschrieben: Prof. Elimelech und Prof. Winter sind Experten für Wasserreinigungstechnologien und Autoren eines kürzlich erschienenen Berichts über die Nutzung verschiedener unreiner Wasserquellen für die Wasserstoffproduktion, Prof. Khan und Prof. Kibria sind Experten für erneuerbare Energiespeichertechnologien und deren techno-ökonomische Analysen und Autoren eines kürzlich erschienenen Berichts über die techno-ökonomischen Aspekte von DSE. Dr. Sontheimer ist Experte für Energietechnologien und die Interaktion zwischen den Akteuren in Wissenschaft, Industrie und Politik; Dr. Hausmann und Dr. Menezes sind Experten für Materialwissenschaften, Katalyse und Wasserspaltung und haben kürzlich eine techno-ökonomische Analyse zu DSE veröffentlicht.

Publikation:

Joule (2024), Commentary: Hyping Direct Seawater Electrolysis Hinders Electrolyzer Development

J. Niklas Hausmann, Lea R. Winter, M.A. Khan, Menachem Elimelech, Md Golam Kibria, Tobias Sontheimer, and Prashanth W. Menezes

DOI: 10.1016/j.joule.2024.07.00

Kontakt:

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

Dr. Prashanth Menezes

E-Mail

Jan Niklas Hausmann

+49 30 8062-12957

E-Mail

Dr. Antonia Rötger

Pressestelle

+49 30 8062-43733

E-Mail

Pressemitteilung HZB vom 29.07.2024