Forschende untersuchen mit Röntgenlicht von BESSY II chemische Reaktionen an Grenzflächen

Oberflächen von Katalysatorpartikeln in wässrigen Lösungen analysiert

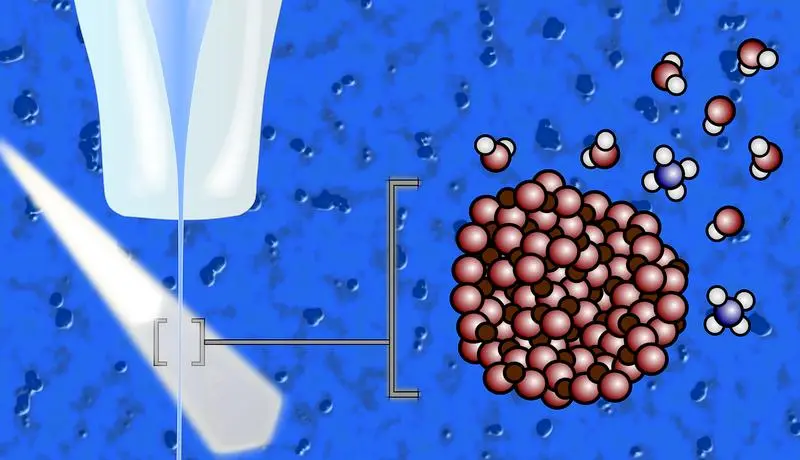

In einem Sonderheft zur Liquid-Jet-Methode berichtet ein Team über Reaktionen von Wassermolekülen an den Oberflächen von Metalloxid-Teilchen. Die Ergebnisse sind für die Entwicklung von effizienten Photoelektroden für die Produktion von grünem Wasserstoff relevant.

Grüner Wasserstoff aus Wasser und Sonnenlicht lässt sich direkt in einer photoelektrochemischen Zelle produzieren. Dafür müssen jedoch supereffiziente Photoelektroden entwickelt werden, die viele Talente gleichzeitig besitzen: Das Sonnenlicht in Strom umwandeln, im sauren oder basischen Wasser stabil bleiben, als Katalysatoren die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff befördern und noch dazu preiswert, verfügbar und ungiftig sein. Die große Materialklasse der Metalloxide kommt in Frage. Es ist jedoch knifflig, herauszufinden, was wirklich an den Grenzflächen zwischen den festen Metalloxid-Elektroden und dem wässrigen Elektrolyten passiert. Denn normale Röntgenanalytik funktioniert nicht, um Vorgänge an Proben in flüssigen Umgebungen zu untersuchen. Eine der wenigen geeigneten Methoden sind Experimente mit einem Liquid-Jet, einem extrem feinen Flüssigkeitsstrahl, in dem Nanopartikel aus Metalloxid suspendiert sind. Dieser Strahl schießt durch das Röntgenlicht von BESSY II, Störungen der Messdaten durch verdampfte Moleküle sind dabei vernachlässigbar (mehr dazu unten, Vorwort zur Sonderausgabe).

Dr. Robert Seidel ist Experte für diese Liquid-Jet-Methode, zu der nun ein Sonderheft der „Accounts of Chemical Research“ erschienen ist. Auf Einladung hat er als Gastherausgeber das Heft betreut und berichtet darin auch über neue Experimente an BESSY II, die er mit Dr. Hebatallah Ali und Dr. Bernd Winter vom Fritz-Haber-Institut durchgeführt hat.

Sie untersuchten dabei zwei wichtige Modellsysteme für Photoelektroden: Nanopartikel aus Eisenoxid (Hämatit, α-Fe2O3, und Anatas (Titanoxid oder TiO2) in wässrigen Elektrolyten mit unterschiedlichen pH-Werten. Hämatit und Anatas in Suspensionen sind photokatalytische Modellsysteme. Sie sind ideal geeignet, um die Grenzfläche zwischen Festkörper und Elektrolyt auf molekularer Ebene zu untersuchen und chemische Reaktionen an Elektroden-Elektrolyt-Grenzflächen besser zu verstehen.

„Wir haben mit resonanter Photoelektronenspektroskopie (PES) die charakteristischen Fingerabdrücke verschiedener Reaktionen identifiziert. Damit konnten wir rekonstruieren, welche Reaktionsprodukte unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere abhängig vom pH-Wert, entstehen.“ Die zentrale Frage: Wie reagieren die Wasser-Moleküle mit oder an den Oberflächen der Nanopartikel?

Wie sauer oder wie basisch ein Elektrolyt ist, macht in der Tat einen großen Unterschied, stellte Seidel fest. „Bei niedrigem pH-Wert tendieren Wassermoleküle an der Hämatit-Oberfläche dazu, sich aufzuspalten. Bei Anatas ist das nicht so, da werden Wassermoleküle an der Oberfläche der TiO2-NP adsorbiert“, berichtet Seidel. Damit Wassermoleküle an den Anatas-Nanoteilchen zerlegt werden, ist ein basischer pH-Wert nötig. „Solche Einblicke in die Wechselwirkungen an Oberflächen mit Wassermolekülen sind nur mit dieser Liquid-Jet-Methode möglich“, sagt Seidel.

Aus den Spektren konnten sie auch auf ultra-schnelle Elektronenübergänge zwischen Metalloxid und den (aufgespalteten) Wassermolekülen auf der Oberfläche schließen. Die Ergebnisse erlauben Einblicke in die ersten Schritte der Wasserdissoziation und helfen, den Mechanismus für die lichtinduzierte Wasserspaltung an Metalloxid-Oberflächen aufzuklären.

Zur Sonderausgabe:

„Gießen Sie ein Glas Wasser ein und halten Sie es in einem Abstand von einem Zentimeter direkt an Ihre Nase. Was sehen Sie nicht? Entlang einer Linie zwischen Ihrer Nasenspitze und der Wasseroberfläche befinden sich etwa 3 Millionen Moleküle. Stellen Sie sich vor, ein Röntgenphoton oder ein Teilchen versucht, die Oberfläche zu erreichen, stößt aber zuerst mit einigen dieser Moleküle zusammen, so dass Informationen über ihre Wechselwirkungen mit den Molekülen an der Grenzfläche und in der Tiefe des Wassers durcheinandergeraten.“ Was das Vorwort in der Sonderausgabe so anschaulich schildert, war lange ein großes Problem. Erst mit der Liquid-Jet-Methode, die Manfred Faubel, Stephan Schlemmer und Jan Peter Toennies 1988 vorstellten, ließen sich Wasseroberflächen ohne diese Störungen untersuchen. Der Mikrojet ist ein schnell fließender Flüssigkeitsstrom, der so schmal ist, dass er nur eine extrem verdünnte Dampfwolke erzeugt. Photonen und Partikel können die Oberfläche des Jets erreichen oder verlassen, ohne mit den Dampfmolekülen zusammenzustoßen. Ein Sonderheft der Accounts of Chemical Research stellt nun neue spannende Ergebnisse mit dieser Methode vor. Als Gastherausgeber wurde der HZB-Forscher Dr. Robert Seidel verpflichtet.

Editorial: pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.3c00082

Gesamte Ausgabe: pubs.acs.org/page/achre4/liquid-microjets

Originalpublikation:

The Metal-Oxide Nanoparticle–Aqueous Solution Interface Studied by Liquid-Microjet Photoemission

Hebatallah Ali, Bernd Winter, Robert Seidel

Acc. Chem. Res. 2023, 56, 13, 1687–1697, Publication Date: June 13, 2023

doi.org/10.1021/acs.accounts.2c00789

Kontakt:

Dr. Robert Seidel

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

robert.seidel(at)helmholtz-berlin.de

Pressemitteilung HZB vom 21.07.2023