Trends und Wege zu hocheffizienten Perowskit-Solarzellen

Helmholtz-Forscher geben Überblick über die Materialentwicklung in renommierter Fachzeitschrift

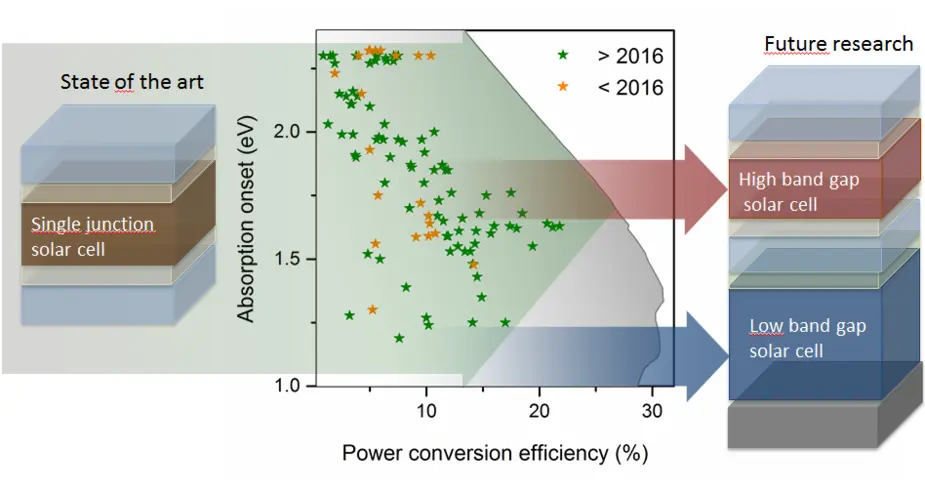

Perowskit-Solarzellen waren die Überraschung der letzten Jahre. Binnen kürzester Zeit konnte ihr Wirkungsgrad von knapp 10 auf 22 Prozent gesteigert werden. Kein anderes Photovoltaik-Material hat bisher solche rasche Fortschritte verzeichnet. Forschergruppen weltweit widmen sich deshalb der neuen Materialklasse. Eva Unger und Steve Albrecht aus dem Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) haben auf Einladung der renommierten Fachzeitschrift Journal of Materials Chemistry A die Trends in der Materialentwicklung von Perowskithalbleitern der letzten Jahre ausgewertet. Dabei haben sie Chancen und Begrenzungen dieser Halbleiterklasse in Abhängigkeit von ihrem Absorptionsbereich in einem Überblicksartikel zusammengefasst.

Forscher in aller Welt sind von Perowskit(1)-Solarzellen fasziniert. Nicht nur, weil es noch nie zuvor eine derart rasante Steigerung des Wirkungsgrades innerhalb weniger Jahre gegeben hat. Perowskit-Materialien können auch diejenigen Wellenlängen-Bereiche des Lichts in Strom umwandeln, die in Silizium-Solarzellen nur ineffizient genutzt werden. Die Kombination der beiden Materialklassen zu einer Tandem-Solarzelle verspricht daher eine bessere Nutzung des Sonnenlichts und besonders hohe Wirkungsgrade.

Neuer HZB-Schwerpunkt Perowskite

Wie sich Perowskit- und Silizium-Schichten zu Tandemmodulen kombinieren lassen, ist ein bedeutender neuer Forschungsschwerpunkt am Helmholtz Zentrum Berlin. Drei neue Nachwuchsgruppen, geleitet von Dr. Eva Unger, Dr. Antonio Abate und Dr. Steve Albrecht, arbeiten im Rahmen des HySPRINT Innovation Labs an der Entwicklung großflächiger und stabiler Tandemsolarzellen und viele andere Forschergruppen am HZB erforschen grundlegende Eigenschaften dieser Halbleitermaterialien.

Auf Einladung der Fachzeitschrift „Journal of Materials Chemistry A“ haben Unger und Albrecht für die Spezialausgabe „Emerging Young Investigators“ nun einen Übersichtsartikel verfasst, der die Entwicklung der Perowskit-Materialien für verschiedene Materialkompositionen und Bandlücken beschreibt. In diesem Überblicksartikel wurde durch Zusammenstellung verschiedener publizierter experimenteller Datensätze übergreifende Trends dargestellt, die sich unabhängig von individuellen Forschungslaboren abzeichnen und somit durch fundamentale Eigenschaften und Begrenzungen dieser Materialklasse bedingt sind. „Durch das Zusammentragen aller relevanten Daten konnten wir die Steigerung des Wirkungsgrades in den letzten Jahren dokumentieren, aber auch Limitierungen aufzeigen“, sagt Eva Unger.

Vorteil: Variable Bandlücken

Über die chemische Zusammensetzung der Perowskite lässt sich der spektrale Bereich der Lichtabsorption definieren, die, wie die Autoren durch den Vergleich einer Vielzahl von experimentellen Datensätzen zeigen, vor allem durch die Dimension des Kristallgitters bedingt ist. Beispielsweise wirken sich Variationen im Mischungsverhältnis von Halogenelementen wie Brom oder Jod auf die „Bandlücke“ des Materials aus und somit auf den Spektralbereich des absorbierbaren Lichts. Um Siliziumzellen durch eine zusätzliche Perowskitschicht perfekt zu ergänzen, werden Bandlücken von etwa 1.7 eV benötigt, die die Umwandlung des grünen und blauen Spektralbereichs erlauben. Diese Bandlücke kann durch verschiedene Mischungsverhältnisse in Perowskithalbleitern erzielt werden.

Problem: Phasentrennung

Für Materialien mit Bandlücken von mehr als 1.7 eV treten jedoch interessante lichtinduzierte Phänomene auf: sie weisen bei Bestrahlung mit Licht eine Phasentrennung auf, in der sich das Material in Brom-reiche und Iod-reiche Domänen aufteilt. Durch diesen Entmischungseffekt bleibt der Wirkungsgrad derzeit noch deutlich unter dem theoretisch erwarteten Wert (siehe Grafik).

Gute Chancen für Tandemsolarzellen aus Silizium und Perowskit

Daraus ergibt sich die Frage, ob und wie sich der Effekt verstehen und umgehen lässt, schreiben beide Forscher. Für Tandemsolarzellen, die auf Silizium basieren, sind diese Ergebnisse übrigens gute Neuigkeiten: Die bisher bekannten Perowskit-Materialien, die Silizium ideal ergänzen würden, scheinen licht-stabil zu sein und weisen keine lichtinduzierte Phasetrennung auf. Das heißt: nichts spricht dagegen, Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen zu einem hocheffizienten Solarmodul zu entwickeln.

Zur Publikation: J. Mater. Chem. A, 2017, Advance Article

Roadmap and roadblocks for the band gap tunability of metal halide perovskites

E. L. Unger, L. Kegelmann, K. Suchan, D. Sörell, L. Kortec and S. Albrecht. DOI: 10.1039/C7TA00404D

Fußnote (1): Perowskit besitzt eine (kubische) Kristallstruktur der Bauart ABX3. Diese Struktur wurde zuerst in natürlich vorkommenden Mineralien (z.B. CaTiO3) gefunden. Den gleichen Aufbau haben jedoch auch die synthetisch erzeugten organisch-anorganischen Perowskit-Halbleiter. Sie werden für Solarzellen benutzt und bestehen aus organischen CH3NH3-Molekülen (A), metallischen Elementen (B) und Halogenen(X).

Mehr Informationen:

Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie

Dr. Eva Unger

Nachwuchsgruppe Hybride Materialien Formierung und Skalierung

Tel.: (030) 8062-41366 / -13116

E-Mail: eva.unger(at)helmholtz-berlin.de

Dr. Steve Albrecht

Nachwuchsgruppe Perowskit Tandemsolarzellen

Tel.: (030) 8062-41334

E-Mail: steve.albrecht(at)helmholtz-berlin.de