Wie das gepulste Laden die Lebensdauer von Batterien verlängert

Forschungsteam um Prof. Adelhelm (HU und HZB) analysiert Alterungseffekte von Lithium-Ionen-Batterien mit verschiedenen Ladeprotokollen

Ein verbessertes Ladeprotokoll könnte die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien deutlich verlängern. Das Laden mit hochfrequentem gepulstem Strom verringert Alterungseffekte. Dies zeigte ein internationales Team unter der Leitung von Philipp Adelhelm (HZB und Humboldt-Universität) in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin und der Aalborg University in Dänemark. Besonders aufschlussreich waren Experimente an der Röntgenquelle BESSY II.

Lithium-Ionen-Batterien sind leistungsstark und werden überall eingesetzt, von Elektrofahrzeugen bis zu elektronischen Geräten. Allerdings nimmt ihre Kapazität im Laufe von Hunderten von Ladezyklen allmählich ab. Die besten handelsüblichen Lithium-Ionen-Batterien mit Elektroden aus sogenanntem NMC532 (Summenformel: LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2) und Graphit haben eine Lebensdauer von bis zu acht Jahren. Batterien werden in der Regel mit einem konstanten Stromfluss geladen. Aber ist das wirklich die günstigste Methode? Eine neue Studie aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Philipp Adelhelm am HZB und der Humboldt-Universität zu Berlin beantwortet diese Frage eindeutig mit Nein. Die Studie in der Fachzeitschrift Advanced Energy Materials analysiert den Einfluss des Ladeprotokolls auf die Lebensdauer der Batterie.

Alterungseffekte analysiert

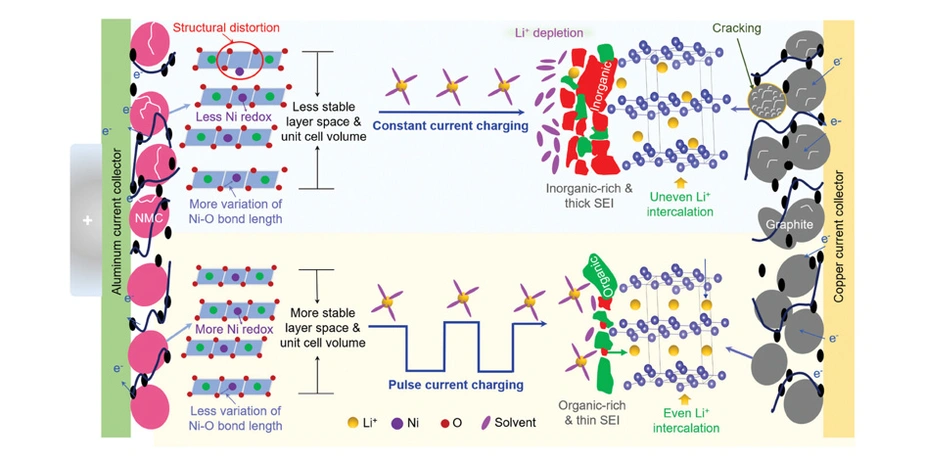

Ein Teil der Batterietests wurde an der Universität Aalborg durchgeführt. Die Batterien wurden entweder konventionell mit Konstantstrom (CC) oder mit einem neuen Ladeprotokoll mit gepulstem Strom (PC) geladen. Post-mortem-Analysen zeigten nach mehreren Ladezyklen deutliche Unterschiede: Bei den CC-Proben war die Festelektrolyt-Grenzfläche (SEI) an der Anode deutlich dicker, was die Kapazität beeinträchtigte. Außerdem fand das Team mehr Risse in der Struktur der NMC532- und Graphitelektroden, was ebenfalls zum Kapazitätsverlust beitrug. Im Gegensatz dazu führte die PC-Ladung zu einer dünneren SEI-Grenzfläche und weniger strukturellen Veränderungen in den Elektrodenmaterialien.

Synchrotron-Experimente an BESSY II und PETRA III

HZB-Forscher Dr. Yaolin Xu untersuchte anschließend die Lithium-Ionen-Zellen an der Humboldt-Universität und an BESSY II mit Operando-Raman-Spektroskopie und Dilatometrie sowie Röntgenabsorptionsspektroskopie. Dadurch gelang es ihm, zu analysieren, was beim Laden mit unterschiedlichen Protokollen passiert. Ergänzende Experimente wurden am Synchrotron PETRA III durchgeführt. „Das Aufladen mit gepulstem Strom fördert die homogene Verteilung der Lithium-Ionen im Graphit. Dadurch verringert sich die mechanische Belastung und Rissbildung in den Graphitpartikeln, so dass die Graphitanode länger stabil bleibt“, schließt er. Die gepulste Ladung unterdrückt auch strukturelle Veränderungen in den NMC532-Kathodenmaterialien und geht mit geringeren Variationen in den N-O-Bindungslängen zwischen Stickstoff- und Sauerstoffatomen einher.

Die Pulsstromfrequenz ist entscheidend

Dabei kommt es jedoch auf die Frequenz des gepulsten Stroms an: Ladeprotokolle mit hochfrequent gepulstem Strom verlängern die Lebensdauer kommerzieller Lithium-Ionen-Batterien am stärksten, bis zur Verdopplung der Zyklenlebensdauer (mit 80 % Kapazitätserhalt). Mitautorin Prof. Dr. Julia Kowal, Expertin für elektrische Energiespeichertechnik an der TU Berlin, betont: „Das gepulste Laden könnte viele Vorteile in Bezug auf die Stabilität der Elektrodenmaterialien und der Grenzflächen bringen und die Lebensdauer der Batterien deutlich verlängern.“

Publikation:

Advanced Energy Materials (2024): Unravelling the Mechanism of Pulse Current Charging for Enhancing the Stability of Commercial LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2/Graphite Lithium-Ion Batteries

Jia Guo, Yaolin Xu, Moritz Exner, Xinrong Huang, Yongchun Li, Yanchen Liu, Hui Wang, Julia Kowal, Qi Zhang, Peter Kjær Kristensen, Deyong Wang, Kjeld Pedersen, Leonid Gurevich, Daniel-Ioan Stroe, Philipp Adelhelm

DOI: 10.1002/aenm.202400190

Kontakt:

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

Forschungsgruppe Operando-Analyse von Batterien

CE-GOBA-office(at)helmholtz-berlin.de

Pressestelle:

Dr. Antonia Rötger

+49 30 8062-43733

antonia.roetger(at)helmholtz-berlin.de

Pressemitteilung HZB vom 08.04.2024